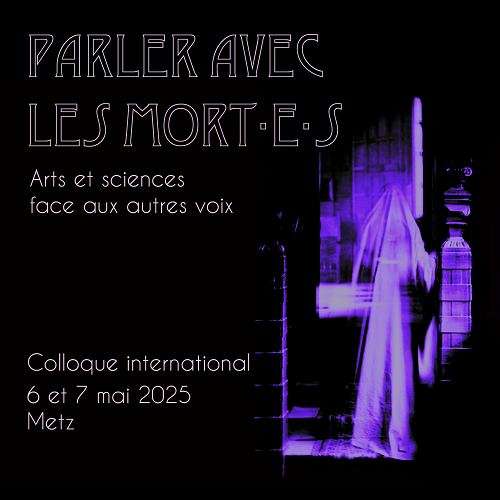

[Palm, Parler avec les mort·es] Arts et sciences face aux « autres voix »

Organisé par : Ophélie Naessens, Mélodie Marull (Université de Lorraine, Crem) et Renaud Evrard (Université de Lorraine, Interpsy)

LIEU CHANGÉ POUR LE 7 MAI : AMPHI 3 - BÂTIMENT SIMONE VEIL

[Programme .pdf de la manifestation au bas de la page].

Entendre et faire parler d’autres voix (mort·es, aïeu·les, esprits, fantômes et autres entités) relève d’une expérience dite « exceptionnelle » aux multiples interprétations, au centre de recherches scientifiques et artistiques variées, de la psychogénéalogie à la performance contemporaine en passant par la psychopathologie clinique, la littérature et l’étude du spiritisme. Ces phénomènes dits anomaux révèlent pourtant des éléments fondamentaux dans la construction de notre rapport au monde et à nos morts, sur une dimension individuelle et collective.

Si les acteur·trices scientifiques s’entendent sur la prévalence des expériences exceptionnelles, celles-ci demeurent néanmoins peu comprises par le grand public et marginalisées en dehors de la clinique psychopathologique. La meilleure compréhension de leurs modalités d’apparition et de fonctionnement apparaît comme un défi contemporain face auquel la collaboration arts et sciences ouvre de nouvelles perspectives, notamment sur le plan de la représentation et de la médiation de ces expériences auprès du public.

Depuis 2023, les laboratoires Crem et Interpsy ont développé des recherches interdisciplinaires autour de la mort, des expériences exceptionnelles et des arts. Cette collaboration est issue d’un constat commun d’un renouveau de l’appréhension de la mort dans le monde contemporain, saisissable à la fois par la place prise par certains vécus habituellement en marge (expériences de mort imminente, lucidité terminale, médiumnité, etc.) et l’élaboration artistique de ces sujets. Selon une approche de clinique interculturelle complémentariste, ces aspects psychiques et culturels se doivent d’être explorés sans être réduits l’un à l’autre.

Dans le domaine de la psychologie, l’impératif de « faire son deuil » en réduisant les relations aux défunts à un devoir de mémoire est remis en cause à la fois par les anthropologues (Despret, 2015 ; Moisseeff, 2021) et les cliniciens (Allouch, 2011 ; Kamp et al., 2020). Nous voyons donc apparaître de nouveaux rituels permettant aux vivant·es d’être en capacité d’accueillir la présence des défunt·es, rituels dont les effets thérapeutiques interrogent (Molinié, 2006). Mais que se passe-t-il lorsque la communication ne s’interrompt pas avec la mort ? Les expériences spontanées de contact avec les défunts — dites « nécrophanies » (Evrard et al., 2021) — se confrontent à des représentations erronées de tels vécus, notamment parmi les professionnels de santé mentale (Evrard et al., 2023). Deux doctorants en psychologie de l’UL mènent des recherches à ce sujet (A. Braun sur l’entente de voix ; R. Jallet sur les nécrophanies). Si les phénomènes d’expériences exceptionnelles ou anomales sont abordés depuis quelques années par les neuroscientifiques, il apparaît aujourd’hui pertinent d’envisager ceux-ci d’un point de vue clinique et psychanalytique, dans la continuité de travaux déjà existants, en particulier ceux de Freud et Ferenczi sur l’occultisme (Perri, 2022). À partir de cette approche, le projet pourra s’ouvrir aux formes ésotériques d’expressions traumatiques.

L’iconographie des entendeur·ses de voix est riche et traverse les champs de la magie, de l’occulte ou du surnaturel. De manière contemporaine, on notera leur collecte et valorisation au sein d’ouvrages (Surnaturelles : histoire visuelle des femmes médiums, Baudouin, 2021) et d’expositions (Cosa Mentale, Centre Pompidou Metz, 2015 ; Betye Saar. Serious Moonlight, Frac Lorraine, 2022). Nous projetons l’enrichissement de l’état de l’art existant par nos perspectives, croisant des recherches scientifiques et artistiques (recherche fondamentale, expérimentale et création artistique) sur les phénomènes mettant en scène des voix autres (mort·es, non-humain·es, etc.). Il s’agira aussi d’envisager cette thématique en regard de notre rapport à la croyance, à l’irrationnel, mais aussi aux corps, aux discours et aux images, tout en interrogeant « le rapport entre l’ésotérisme et l’art contemporain. En particulier, comment les corps exclus (les corps genrés, racisés, politisés) se réapproprient les identités féministes, queer ou décoloniales dans la nuit de l’occulte » (Possédé·e·s, MO.CO. 2021). Ces autres voix relèvent d’une « biodiversité psychique » (Watters, 2010) à préserver, face aux tentatives de désappropriation psychiatriques et sociétales, et cela peut passer par un examen des modalités individuelles et collectives de « réappropriation » de ces expériences.

Ce colloque vise à approfondir la compréhension des expériences exceptionnelles en croisant les perspectives scientifiques et artistiques pour enrichir l’état de l’art existant. En combinant les recherches fondamentales, expérimentales et la création artistique, nous souhaitons analyser les expériences exceptionnelles (dont les phénomènes d’entente de voix) et leur impact sur notre rapport à la croyance, à l’irrationnel, aux corps, aux discours et aux images. Nous examinerons notamment comment les corps exclus (genrés, racisés, politisés) se réapproprient les identités féministes, queer ou décoloniales dans le contexte de l’occulte. Notre objectif final est de favoriser une meilleure représentation et médiation de ces phénomènes auprès du public, en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration entre les arts et les sciences.

Programmation

Mardi 6 mai 2025

Amphithéâtre Simone Veil, Campus du Saulcy, Metz

09 h 30 Accueil des participant·e·s

09 h 45 Présentation par les responsables du projet

10 h 00 Restitution du workshop en présence de l’artiste et des étudiant·e·s

Luci Garcia, docteure, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,

Institut Acte

10 h 30 Effacement et perte : une mémoire hantée

discutant·e : Susanne Müller, maîtresse de conférence, Université de Lorraine, Crem

Honorer la mémoire des disparu•e·s : de la hantise à l’incarnation dans Les Aubes écarlates de Léonora Miano

Mathilde Berg, docteure, Université de Lille, Alithila

Mathilde Berg analyse la hantise dans Les Aubes écarlates (2009) de Léonora Miano, où les mort·es se manifestent au sein d’un pays africain fictif ravagé par la guerre civile. Deux types de spectres émergent : les enfants victimes du conflit et les esclaves déporté·es, dont les voix hantent les vivant·e·s. Cette étude interroge la manière dont ces présences spectrales rendent visible la mémoire collective et honorent les disparu·e·s, en mobilisant les concepts de « subalternité » (Spivak) et de « revenances de l’histoire » (Hamel).

Les défunts dans les biographies chamaniques. À propos d’initiations rituelles et d’interactions non-rituelles entre les mondes en Sibérie du Nord (Arctique asiatique)

Yann Borjon-Privé, docteur, École pratique des hautes études CNRS, GSRL

Yann Borjon-Privé examine la nécrophanie chez les Dolganes, peuple autochtone de l’Arctique, dans un contexte de disparition du chamanisme sous la soviétisation. Privés de spécialistes rituels depuis 1970, les Dolganes rapportent des nécrophanies oniriques impliquant corps et circulation des âmes, sans les associer à des pathologies. Par une analyse croisée d’archives inédites des années 1930, de théories du chamanisme sibérien et d’une ethnographie contemporaine, cette étude interroge la nécrophanie comme outil rituel et identitaire en contexte chamaniste et colonial russe.

Les hantises de Fukushima comme destruction de l’ibasho

Jean-Michel Abrassart, docteur, chercheur indépendant. Alma mater : Université Catholique de Louvain

Jean-Michel Abrassart analyse la prolifération des témoignages de hantises à Ishinomaki (Japon) après le séisme et le tsunami de 2011, désignés par Richard Lloyd Parry comme les « fantômes du tsunami ». L’étude explore la destruction de l’ibasho (lieu du chez-soi) et sa transformation en espace hanté, en mobilisant les concepts de fudō (milieu) de Watsuji et d’aida (entre) de Kimura. La catastrophe aurait non seulement altéré l’environnement physique, mais aussi les relations avec les ancêtres, révélant l’interaction entre géographie, culture et mémoire collective.

Sur le seuil : mobilisations de la liminalité par les artistes contemporains dans le cadre des hantises coloniales

Sarah Coulaud, doctorante, Université de Lorraine, Crem

La communication examine les hantises coloniales dans l’art contemporain en s’appuyant sur la notion de liminalité, issue des travaux d’Arnold van Gennep et Victor Turner, ainsi que sur les théories de la hantise de Jacques Derrida et de la psychanalyse transgénérationnelle (Török et Abraham). L’étude explore les persistances des violences coloniales à travers les figures du zombie (Karrabing Film Collective) et du fantôme (Belinda Kazeem-Kamiński), ainsi qu’à travers l’emprunt à des pratiques spirituelles (Kapwani Kiwanga)

Discussion

12 h 30 Pause déjeuner

14 h 00 Les nécrophanies au prisme de la recherche

discutant·e : Maryne Mutis, docteure, Université de Lorraine, Interpsy

Tromba, entre communication avec les ancêtres et alternative aux soins médicaux pour la communauté du Sud malgache

Toziny Viva Elianah, doctorante, et Etolihany Vahinisoa, masterant, Université de Toliara

Toziny Viva Elianah et Etolihany Vahinisoa analysent les rituels malgaches soulignant le lien entre vivant·e·s et mort·e·s, notamment le famadihana (retournement des morts), le fitampoha (bain de reliques) et l’enga lolo (enterrement). À travers une étude de la communauté Masikoro de Befandriana-Sud, leurs travaux explorent les interactions avec les tromba (esprits des ancêtres), qui s’expriment par les lasiezy en transe. L’étude interroge la transmission culturelle de ces pratiques et leur évolution face aux dynamiques religieuses et sociales, ainsi que leur rôle dans l’explication des phénomènes inexpliqués et des pathologies.

Parler aux morts ou entendre des voix ? Réflexions clinique sur les vécus médiumniques

Arthur Braun, docteur, Université de Lorraine, Interpsy

À partir de récits de personnes se disant en contact avec des morts, cette intervention propose une réflexion clinique sur l’entente de voix dans un registre médiumnique. Elle s’intéresse à la manière dont ces expériences sont nommées, comprises et intégrées dans des cadres de sens subjectifs et culturels, parfois éloignés des modèles psychiatriques. L’approche phénoménologique et la clinique intraculturelle mettent en lumière la richesse de ces vécus souvent stigmatisés, et plaident pour une posture clinique fondée sur l’écoute et le respect des modes singuliers de subjectivation.

Les fantômes d’animaux : clinique des zoonécrophanies

Romain Jallet, doctorant, Université de Lorraine, Interpsy

Des légendes et des textes décrivent des apparitions de fantômes d’animaux voire des scènes de chasses infernales. Au fil de l’histoire, les récits de ces vécus universels n’ont jamais cessé. Psychologue, nous rencontrons des personnes qui font part de telles expériences exceptionnelles de contacts avec des défunts, qu’ils soient humains (nécrophanies) ou animaux (zoonécrophanies). Ces perceptions sont envisagées selon un paradigme des liens continués entre les vivant·e·s et les mort·e·s. Cette prise de parole insistera sur la difficulté du deuil de l’animal de compagnie et sera ponctuée de témoignages.

Liens continués et deuil paradoxal : l’impact des nécrophanies spontanées

Renaud Evrard, maître de conférence HDR, Université de Lorraine, Interpsy

Les « vécus subjectifs de contact avec les défunts » ou « nécrophanies » font l’objet d’un regain d’intérêt dans le cadre de la clinique du deuil. Leur prévalence est de 47 à 82 % chez les endeuillés (Kamp et al., 2020). Nous avons participé à la plus grande étude sur les nécrophanies (Elsaesser, 2021), en analysant en particulier 108 témoignages possédant au moins une facette « effrayante » (Evrard et al., 2021). Notre étude suggère que ces vécus peuvent constituer des catalyseurs d’un deuil non-pathologique par des « liens continués », en contradiction avec le modèle normatif dit de la « rupture ».

Discussion

Mercredi 7 mai 2025

Frac Lorraine, Metz Amphithéâtre 3 Bâtiment Simone Veil, Campus du Saulcy, Metz

09 h 45 Accueil des participant·e·s

10 h 00 L’art de convoquer les morts : création et représentations

discutant·e : Claire Lahuerta, professeure des universités, Université de Lorraine, Crem

Voix de l’ombre. Pratiques spiritistes dans les performances d’artistes femmes contemporaines

Silvia Neri, docteure, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Aiac

Silvia Neri explore le lien ancestral de résistance aux oppressions patriarcales qui se tisse, entre occulte, sorcières et femmes, réapparaissant dans l’art contemporain comme moyen de réappropriation du pouvoir et de la mémoire collective. Des artistes comme Adelita Husni-Bey, Chiara Fumai et Pauline Curnier Jardin utilisent la performance pour interroger le corps, la mémoire et l’ombre, convoquant des voix oubliées et des luttes politiques. L’étude interroge la manière dont leur travail crée un dialogue entre passé et présent, redéfinissant l’ombre comme espace de transformation et d’empowerment.

Queer Xénoglossies

GRAL, chercheuse indépendante

Cette intervention explore l’appropriation politique du spiritisme dans une optique queer, en analysant son rôle transgressif et militant. En établissant des parallèles entre les pratiques spirites et les existences LGBTQ+, elle montre comment le dialogue post-mortem devient un outil de résistance, brisant les tabous sur la mort et élargissant les frontières identitaires. À travers des démarches artistiques contemporaines, le spiritisme est étudié comme une politique du trouble, réaffirmant la voix des marginalisé·es et la fluidité des identités dans une perspective transgénérationnelle.

Le spectre comme figure exemplaire de l’effraction

Marie-Aimée Lebreton, maîtresse de conférence, Université de Lorraine, Crem

Il s’agira de penser la spectralité de l’intérieur de la philosophie, c’est-à-dire comme un geste critique à l’égard notamment des philosophies de l’histoire qui tiennent à distance ce qui ne se justifie pas au moyen des catégories conventionnelles et normatives. À travers la formulation The time is out of joint qu’Hamlet prononce après avoir parlé au fantôme de son père (Acte 1, scène 5), nous essaierons de comprendre cette disjonction du temps, ce débordement causé par la revenance des esprits pour nous demander en quoi le spectre incarne-t-il la figure révolutionnaire de l’effraction.

Communication avec l’au-delà, affectivité familiale et funéraire en Roumanie

Helena Marinescu, chercheuse indépendante

L’analyse explore l’héritage culturel méconnu de Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838-1907), savant roumain du XIXe siècle, en mettant en lumière son intérêt pour le spiritisme. Après la mort de sa fille, Hașdeu s’investit dans des pratiques spirites qu’il documente dans Sic Cogito (1892) et l’Archive Spiritiste, qualifiant le tout de « télégraphie de l’amour ». Deux édifices architecturaux, le temple-tombeau au cimetière Bellu et le Château des Deux Julies, témoignent de cette quête spirituelle. Le spiritisme révèle ainsi des transformations culturelles et sociales dans la Roumanie du XIXe siècle.

Discussion

12 h 00 Pause déjeuner

13 h 30 Spectres et technologies

discutant·e·s : Renaud Evrard et Romain Jallet

La spectralité dans la voix de l’écrivain. Une pratique radiophonique de commémoration, présentation faite dans le cadre du projet FONLIT, GAR 2023-157

Ligia Tudurachi, Académie Roumaine, Institut de Linguistique Sextil Puşcariu

Mark Fisher, dans Spectres de ma vie (2021), explore une science des spectres pour analyser la musique électronique, notamment le Dark Ambient, en mettant l’accent sur les déformations sonores des enregistrements anciens. Ligia Tudurachi transpose cette idée à la littérature, en étudiant la phonothèque roumaine des années 1960-70, qui préserve des « voix anciennes » d’écrivains. Ces voix, souvent rares et proches de la mort, sont perçues comme des spectres, où l’intérêt se porte moins sur leur timbre que sur l’évocation de la présence du disparu.

Un techno-environnement numérique spirite

Ludovic Bernhardt, docteur, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Aiac

L’environnement numérique, envahissant notre quotidien, devient un espace où les mémoires et les morts « survivent ». Ludovic Bernhardt s’intéressera à la manière dont la numérisation recrée une présence virtuelle d’individus vivants et défunts, via des bots ou griefbots, permettant une forme de commémoration ou de communication fantasmée avec les morts. Il interrogera comment l’évolution des technologies de communication et des médias au XXe siècle (photographie, cinématographe, radio, etc.,) suit la trajectoire du spiritisme, la réalité numérique actuelle prenant le relai de ces tendances techno-spirites et se transformant en un « techno-environnement spirite » où les frontières entre vie et mort se redéfinissent.

Pour une écoute atmosphérique des fantômes

Héloïse Gruz, doctorante, Université de Montréal

Héloïse Gruz analyse la relation entre musiques expérimentales et hantologie, explorant leur pouvoir d’évoquer une temporalité marquée par la nostalgie et la ruine. S’appuyant sur Derrida et Fisher, iel montre comment ces productions sonores manifestent un monde hanté et interrogent notre rapport à l’occulte. Iel articule cette approche à la phénoménologie de l’écoute atmosphérique (Böhme), qui dépasse la phénoménalisation visuelle pour accéder à des strates perceptives inédites. Son étude éclaire ainsi le lien entre son, fantômes et hallucination, prolongeant une tradition des représentations nécrophaniques.

Discussion

15 h 30 Visite de l’exposition Clemen Parrocchetti

16 h 00 Conférence performée :

La Voix sombre

Paul Andriamanana Rasoamiaramanana et Jessica Chauffert

La Voix Sombre (d’après le récit éponyme de Ryoko Sekiguchi) est une séquence performative née d’un document sonore de Mié Coquempot, chorégraphe disparue en 2021. À partir d’une voix recréée par IA, une danse dictée émerge, entre trace et invention. La Voix Sombre devient un geste chorégraphique hanté et interroge transmission et falsification dans la préservation d’une mémoire.

Paul Andriamanana Rasoamiaramanana est diplômé du département conception costume de l’Ensatt, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Jessica Chauffert est agrégée en design et métiers d’art

16 h 35 Conclusion des deux journées

49.119612565698, 6.1615257582681